Bajo el manto de la noche en la Ciudad de México, me encontraba yo, pedaleando por el Paseo de la Reforma rodeado de muchos colores y familias con disfraces.

Mi mejor amigo Matías y yo, luego de mudarnos de Argentina habíamos decidido que la mejor manera de honrar a los que ya no están era siendo parte de su festividad más emblemática de todo México: el Día de Muertos.

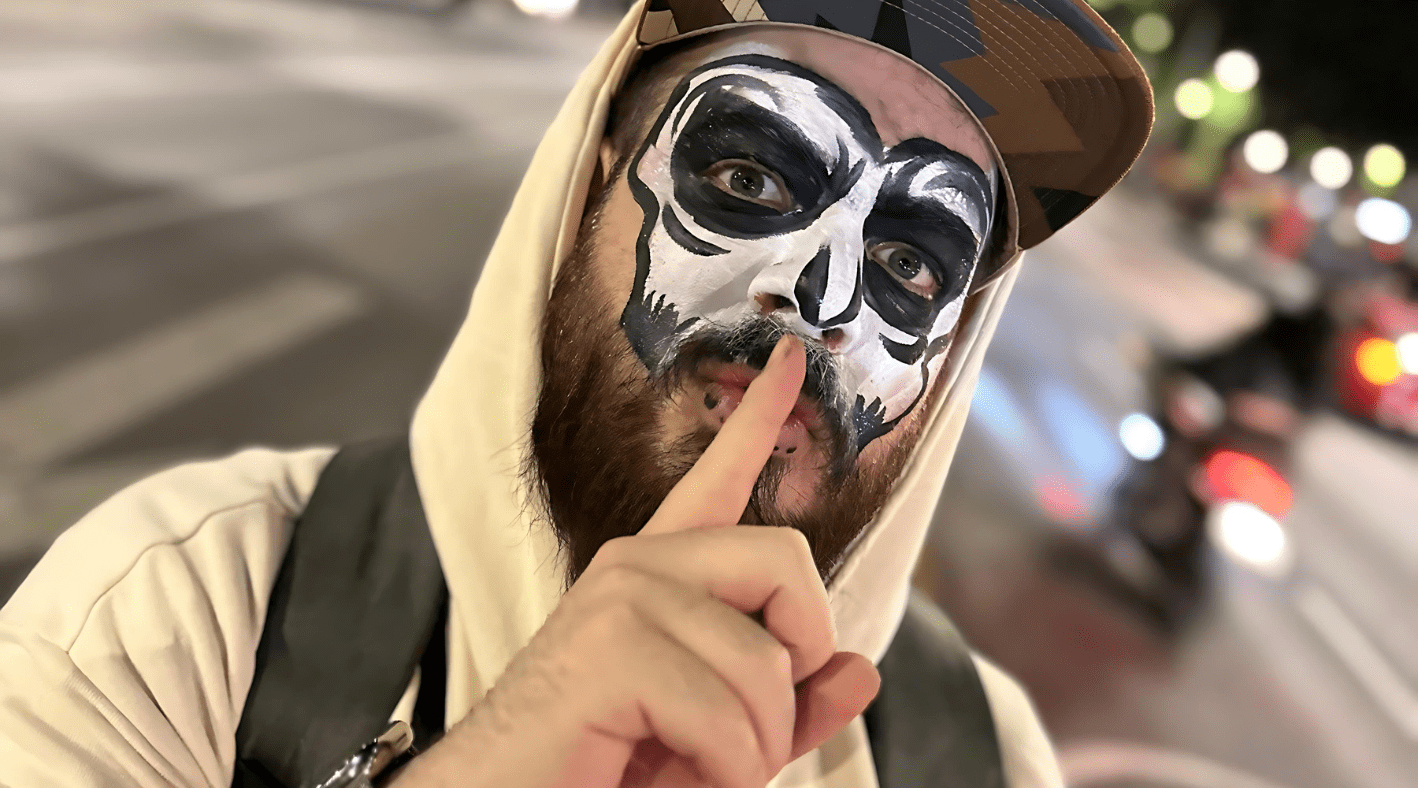

Me había pintado la cara como una katrina, un símbolo de la belleza y la trascendencia de la vida más allá de la muerte.

Sentía las miradas de los transeúntes, algunos sorprendidos, otros emocionados, mientras la pintura fría en mi rostro se mezclaba con el fresco otoñal de esta noche inolvidable.

Esa noche, mientras el Paseo de la Reforma se convertía en un corredor peatonal, me encontré en medio de una celebración que era un verdadero espectáculo para los sentidos. Flores de cempasúchil formaban un mar amarillo y naranja, sus pétalos parecían brillar bajo las luces de la calle, guiando a las almas perdidas a casa.

Alebrijes gigantes, con sus colores vivos y formas fantásticas, se alzaban entre la multitud, como guardianes de otro mundo que habían venido a visitarnos.

Admiré también la habilidad de los artesanos que habían dado vida a estas criaturas míticas.

El Paseo La Reforma, usualmente un hervidero de coches y prisa, esa noche era un espacio para los vivos y los muertos. Gasté el pedal de la bici hasta que no di más.

La noche avanzaba y, con ella, la sensación de que estábamos viviendo algo único, algo que solo podría suceder aquí, en la vibrante capital de México, donde incluso la muerte se toma un momento para bailar entre los vivos.